【新闻动态】安心选择雾化器,全在这儿了!第二期

回顾上篇文章介绍了选择雾化设备两点因素:

1、雾化设备的基本介绍

2、MMD-颗粒中位直径

本篇文章介绍选择雾化设备需要额外重视的参数。

3-TOR

另一个衡量药物沉积的参数是TOR(药物总输出率),含义是单位时间内,可由液体药物转化为气溶胶的总质量。(以下简称TOR)

通常来说,机器的压力越大则药物的输出率越大,即出雾速度快,出雾速度快可以有效的缩短治疗时间,对于小孩子来说,越早的结束治疗哭闹的情况越少。

但是在寻求高输出率的同时不能一味地追求快,因为出雾速度过快的话,造成药物大量沉积在患者口咽部,无法真正的被吸入下气道,治疗效果大打折扣。

雾化药物的输出率高还会造成口咽部沉积?

那怎么确定我的药物都进入到了肺部?

TOR可以代表沉积在肺部的药物吗?

TOR仅仅代表雾化设备本身产生的药物量,因为人体呼吸结构非常复杂,并且只有符合人体呼吸道的雾化颗粒直径大小才能沉积到下呼吸道。

这里出现一个新的参数:

4-RDDR

RDDR全称是Respirable Drug Delivery Rate,(可吸入药物递送率),表示预测单位时间内可进入肺部的药物数量。(以下简称RDDR)

这个数据会让患者更加直观的了解到吸入至病患处的药物颗粒,也就是指真正沉积到患处的药物。

市面上有的品牌也会明确标注出RDDR的参数。

那么高的药物输出率在一定程度上决定了可吸入药物递送率,两者之间的关系是成正比的。但实际上会存在一部分的药物流失,并没有真正沉积在患处。

那么消失的这部分药物去哪里了呢?为什么会存在药物流失?

1、前文讲到雾化设备所产生的雾化颗粒直径并不总是统一的,会出现有大有小的现象,那么大于5μm的雾化颗粒会沉积到口咽部。所以参考RDDR参数更有意义。

2、影响药物的沉积效果还存在两点,是根据人体自身的情况所存在的因素所决定的。

2016年9月份中华医学会呼吸病学分会就对雾化吸入疗法的专家共识进行了整理及发布,明确的指出了影响吸入治疗的几大因素。

抛开药物因素不说,首先对于非药物的因素来说:患者的认知和配合能力、呼吸形式以及基础疾病状态是客观存在的医护人员很难控制。

这里我们再了解下人体的呼吸道结构和吸气流速。

5-呼吸道结构

人体的呼吸道结构很复杂,分成许多个分支,就像大树的树枝一样。

由于惯性产生的物体自身重量的原因和呼吸道自身结构。例如咽喉处、支气管的转弯处以及一些阻塞部位。

当雾化颗粒较大并且吸入速度过快时,药雾颗粒随着吸气进入呼吸道,增加药物颗粒在气道内的撞击现象造成气道阻塞处/分支处药物沉积过多,无法到达呼吸道的最末端位置(如肺泡、毛细支气管)。

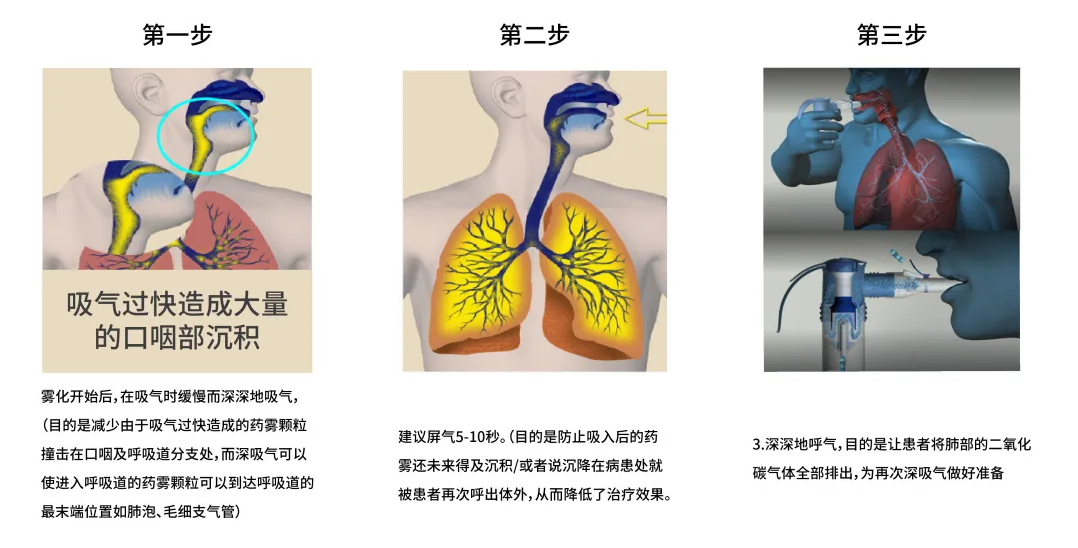

所以在雾化过程中要求患者进行缓慢而深的呼吸,从而保证良好的药物沉积率。

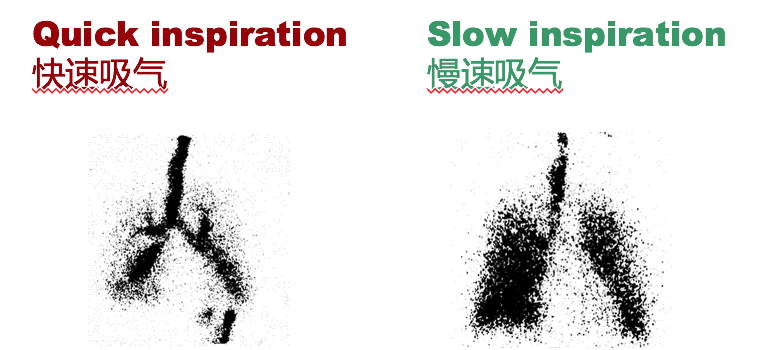

研究显示,慢速吸气更多药物沉积在细支气管及肺泡

雾化吸入治疗三步法

1、雾化装置的选择(主要指雾化装置的参数)

MMD(颗粒中位直径);

TOR(药物总输出率);

RDDR(可吸入药物递送率)。

2、患者的吸入治疗行为

要求患者进行缓慢而深的呼吸,从而保证良好的药物沉积率。

所以选择一款较好的雾化装置就尤为重要了。

在您购买雾化机时不仅要参考MMD(颗粒中位直径)的参数,也要考虑TOR(药物总输出率)和RDDR(可吸入药物递送率)的参数,三方参数均需要对比。

因为既要关注药雾的颗粒够小,又要保证其药物的输出量够大,这样才证明其雾化的工作高效。但同时也要保证药物能够尽可能多的沉积在患处。